基于微根管技术的 园林植物根系生长动态监测研究

植物根系作为连接植物与土壤环境的桥梁,承担着水分养分吸收、固定支撑、物质合成与储存等重要功能,其生长动态直接影响植物的生长发育和生态适应性(白文明等,2005)。在园林植物研究中,了解根系构型特征和生长规律对于植物配置、养护管理以及景观效果维持具有重要意义。然而,由于根系生长于地下,传统研究方法往往需要破坏性取样,难以实现原位、连续观测,这限制了根系研究的深入发展。

微根管(minirhizotron)技术作为一种非破坏性原位观测方法,为解决这一难题提供了有效途径。该技术最早由Bates(1937)提出,经过近一个世纪的发展,已经从最初的简单观察装置演变为集光学成像、数字分析和计算机技术于一体的现代化根系监测系统(Johnson等,2001)。微根管技术通过在土壤中安装透明观测管,配合微型摄像设备,可以定期、重复获取根系生长图像,为研究根系时空动态变化提供了独特视角(张喜英,2013)。

在园林植物研究中,微根管技术的应用具有特殊价值。园林植物种类繁多,生长周期长短不一,且常需要长期保持良好的景观效果,非破坏性监测尤为重要。通过微根管技术,研究人员可以在不干扰植物正常生长的情况下,获取乔木、灌木、草坪等各种园林植物的根系动态数据,为园林设计、植物选择和养护管理提供科学依据(廖荣伟等,2014)。

本文系统梳理了微根管技术的发展历程,详细介绍了现代微根管系统的组成和工作原理,重点阐述了该技术在园林植物根系研究中的应用现状,分析了技术优势与局限性,并展望了未来发展方向,旨在为园林植物根系研究提供方法学参考,推动该技术在园林科学领域的更广泛应用。

1/微根管技术的起源与发展

1.1 微根管技术的起源与早期发展

微根管技术的概念最早可追溯至20世纪30年代。1937年,Bates在《Nature》上发表文章,首次提出使用透明管观察土壤中根系生长的构想(Bates,1937)。这一开创性工作为根系原位观测奠定了基础,但由于当时技术条件限制,该方法仅能通过肉眼和简单光学设备进行观察,无法记录图像供后续分析。

20世纪70年代,随着材料科学和光学技术的进步,微根管技术取得重要突破。Böhm(1974)首次使用“mini-rhizotron”这一术语,并改进了观察方法,采用带有角度镜的长杆装置观察根系,大大提高了观测效率。这一时期,玻璃管逐渐成为主要观察介质,研究人员开始尝试记录根系生长情况,但受限于图像获取和分析技术,定量化研究仍然困难(Smit等,2000)。

1.2 现代微根管系统的形成

进入21世纪,微根管技术迎来革命性发展。随着数字成像技术的成熟和计算机分析能力的提升,现代微根管系统逐渐形成。这一时期的系统通常由三个核心部分组成:埋入土壤的透明观察管、高分辨率微型摄像设备和专业图像分析软件(洪文俊等,2018)。透明管材料也从易碎的玻璃发展为更耐用的丙烯酸、聚碳酸酯等材料,提高了设备的使用寿命和安全性(Vamerali等,2012)。

图像获取技术的进步是现代微根管系统发展的关键。商用根系相机和视频记录设备的引入,使得根系图像的采集更加便捷和标准化。同时,专业分析软件如WinRHIZOTron的出现,实现了根系参数的自动或半自动测量,包括根长、直径、表面积和体积等(彭伟等,2024)。这些技术进步大大提高了根系研究的效率和准确性。

1.3 微根管技术在国内的发展与应用

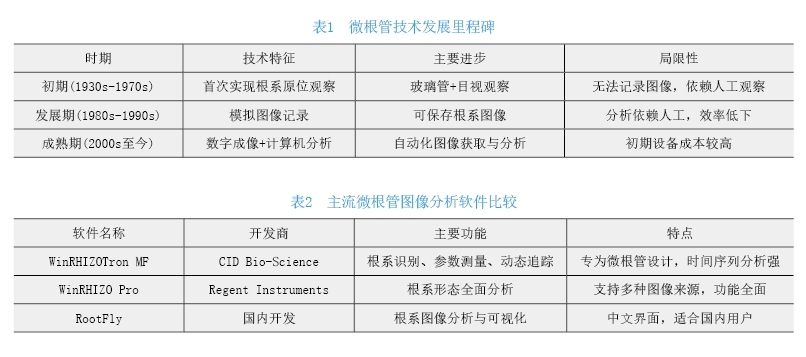

我国微根管技术研究起步相对较晚。1999年,张喜英首次详细介绍了微根管的使用和观测方法,推动了该技术在国内的应用(张喜英,2013)。随后,吴长高等(2000)开发了根系形态参数测定及根构型分析系统,为国内根系研究提供了技术支持。(表1)

近年来,随着科研投入增加和技术引进,微根管技术在国内园林植物研究中的应用逐渐增多。刘晶燕等(2009)利用微根管技术监测玉米根系动态;廖荣伟等(2014)将微根管法与方形整段标本法相结合,研究了玉米根系分布规律;洪文俊等(2018)则将该技术应用于高速公路边坡植被的根系监测。这些研究为微根管技术在园林植物领域的应用积累了宝贵经验。

值得注意的是,国内研究在技术应用上呈现出特色发展趋势。一方面,研究人员结合国内常见的植物种类和土壤条件,对微根管安装方法和图像解析算法进行了适应性改进;另一方面,积极探索微根管技术与传统方法的结合,如与土钻法、剖面法等配合使用,以克服单一技术的局限性(陈文峰等,2017;彭伟等,2024)。

2/微根管系统的组成与工作原理

2.1 系统硬件组成

现代微根管系统通常由三个主要硬件部分组成:观测管、图像采集设备和定位装置。观测管是系统的核心组件,一般采用透明高分子材料制成,如聚碳酸酯或丙烯酸树脂,具有较高的透光性和机械强度(Johnson等,2001)。管的直径通常在5-10cm之间,长度可根据研究需求定制,常见的有50cm、100cm等规格(彭伟等,2024)。安装时,观测管以一定角度(通常30°-60°)插入土壤,以减少对自然土壤结构的干扰(邓飞等,2015)。

图像采集设备包括微型摄像头、照明系统和定位控制装置。现代系统多采用高分辨率数字摄像头,如CID Bio-Science公司的CI-600系列,分辨率可达600dpi以上(洪文俊等,2018)。照明系统通常采用LED冷光源,既能提供充足光照又不影响根系生长环境。定位装置确保每次图像采集的位置精确一致,常用的有刻度标记和电动定位系统(白文明等,2005)。

2.2 图像分析软件

图像分析是微根管技术的关键环节,现代分析软件如WinRHIZOTron MF和WinRHIZO Pro等,能够自动或半自动地识别和测量根系参数(廖荣伟等,2014)。这些软件通常具备以下功能:图像预处理(去噪、增强、分割)、根系识别(区分活根与死根、根系与杂质)、参数计算(根长、直径、表面积、体积等)和数据导出(彭伟等,2024)。(表2)

先进的图像分析算法大大提高了测量效率和准确性。以WinRHIZOTron MF为例,该软件采用边缘检测和机器学习技术,能够识别直径小至0.1mm的根系,并自动排除土壤颗粒等干扰物(洪文俊等,2018)。同时,软件还支持时间序列分析,可以追踪特定根系的生长、衰老和死亡过程(Johnson等,2001)。

2.3 技术原理与工作流程

微根管技术的基本原理是通过透明管壁观察周围土壤中的根系生长情况。由于管壁与土壤紧密接触,根系会沿着管壁生长,形成清晰的观测界面(Smit等,2000)。通过定期采集管壁图像,可以记录根系的时间动态变化。

标准工作流程包括以下步骤:(1)系统安装:在目标区域按设计角度安装观测管,确保管壁与土壤良好接触;(2)图像采集:按预定时间间隔,使用摄像头沿管长分段采集图像;(3)图像分析:使用专业软件处理图像,提取根系参数;(4)数据校正:将二维图像数据转换为三维空间分布,常用Merrill和Upchurch(1994)提出的转换模型;(5)统计分析:对根系参数进行时空分析和建模(彭伟等,2024)。

值得注意的是,微根管观测属于界面观测法,其测量结果与传统的体积取样法(如土钻法)存在差异。研究表明,两种方法得到的根长密度相关性良好,但绝对值可能存在5%-15%的差异(廖荣伟等,2014;彭伟等,2024)。这种差异主要源于观测原理的不同,在实际研究中应予以考虑。

3/微根管技术在园林植物根系研究中的应用

3.1 园林植物根系时空分布特征研究

微根管技术为研究园林植物根系的三维分布特征提供了有力工具。通过多角度安装观测管或结合CT扫描技术,研究人员可以构建根系的空间分布模型(MacGitt等,2013)。彭伟等(2024)利用微根管技术研究了不同耕作方式下玉米根系的垂直分布,发现超过65%的根系集中在0-30cm土层,且分布模式受耕作方式显著影响。类似方法可应用于园林乔木、灌木等木本植物,探究其根系分布与地上部生长的关系。

在水平分布研究方面,微根管技术可通过辐射状安装多根观测管,获取根系的水平扩展范围和数据。洪文俊等(2018)在高速公路边坡研究中发现,植物根系主要分布在13-26cm范围内,这一结果为边坡绿化植物的选择提供了依据。对于园林树木,了解根系的水平分布范围对于确定种植间距、避免地下竞争具有重要意义。

时间动态是微根管技术的独特优势。通过长期连续观测,可以揭示根系生长的季节变化规律。研究表明,许多温带树种的根系生长呈现明显的季节节律,通常在春季和秋季出现生长高峰(白文明等,2005)。这些发现对于园林植物的养护管理,如施肥、灌溉的时间安排具有指导价值。

3.2 园林植物根系生长动态监测

微根管技术能够实现根系生长过程的原位连续监测,这是传统破坏性取样方法无法实现的。通过高时间分辨率的图像采集(如每周或每两周一次),可以精确记录根系伸长、分枝、衰老和死亡的动态过程(廖荣伟等,2014)。彭伟等(2024)的研究显示,玉米根系在抽雄期达到生长高峰,之后逐渐衰老,这一动态过程与地上部发育密切相关。

在园林树木研究中,微根管技术可用于监测移栽后的根系恢复过程。新根发生和伸长是判断移栽成活的关键指标,传统方法难以观测,而微根管技术可以非破坏性地获取这些信息(MacGitt等,2013)。同样,该技术也适用于评估不同栽培措施(如施肥、灌溉)对根系生长的影响,为园林养护提供科学依据。

根系寿命是另一个重要研究领域。通过追踪单根的出现和消失时间,可以计算不同类型根系的平均寿命。研究表明,细根(直径<2mm)的寿命从几周到数月不等,受物种、季节和环境条件显著影响(白文明等,2005)。这些信息对于理解园林植物的养分吸收策略和碳分配模式具有重要意义。

3.3 根系与土壤环境的互作研究

微根管技术为研究根系与土壤环境的相互作用提供了独特视角。通过结合土壤传感器,可以同步监测根系生长与土壤温度、水分、紧实度等参数的变化(洪文俊等,2018)。彭伟等(2024)发现,土壤穿透阻力与根系长度呈显著负相关,表明土壤紧实度是影响根系生长的重要因素。

在园林环境中,土壤条件往往受到强烈人为影响。微根管技术可用于评估铺装、压实等人类活动对植物根系的影响,为城市绿化设计提供依据。例如,研究表明,土壤紧实度增加会导致根系分布变浅,增加植物在干旱条件下的脆弱性(Whalley等,2009)。这些发现强调了在硬质景观设计中保留足够疏松土壤区域的重要性。

根系与土壤微生物的互作也是研究热点。通过改良微根管技术,可以观察菌根真菌等有益微生物与根系的共生关系(张小全等,2000)。在园林应用中,了解这些互作关系有助于选择促进植物健康的土壤管理措施。

3.4 不同园林植物类型的应用案例

微根管技术已应用于多种园林植物的根系研究。对于园林乔木,研究人员关注其深层根系发育和支撑结构形成。例如,通过长期观测发现,某些树种在生长初期先发展深层根系,然后扩展水平根系,这一知识对树木支撑和防风设计很重要(MacGitt等,2013)。

在灌木和地被植物方面,微根管技术有助于研究其密集浅根系统的形成过程。洪文俊等(2018)对边坡绿化植物的研究表明,不同物种的根系分布深度和密度存在显著差异,这直接影响其固土能力和抗旱性。这些结果为园林植物配置提供了科学依据。

对于草坪草,微根管技术可以评估不同草种的根系特性和再生能力。研究表明,草坪草的根系分布和周转速度与其耐践踏性和恢复力密切相关(李燕丽等,2021)。这些发现对运动场和高尔夫球场等特殊草坪的管理具有指导价值。

4/微根管技术的优势与局限性

4.1 技术优势分析

微根管技术相较于传统根系研究方法具有多方面优势。非破坏性是其最突出的特点,允许对同一植株进行长期重复观测,获取真实的动态数据(Johnson等,2001)。彭伟等(2024)的研究表明,这种方法能够捕捉根系生长的连续过程,而传统破坏性取样只能提供离散时间点的“快照”。

原位观测是另一重要优势。微根管技术在不干扰土壤结构和根系微环境的情况下进行测量,数据更能反映真实生长状态(白文明等,2005)。相比之下,挖掘法、土钻法等会破坏土壤结构,影响测量准确性。廖荣伟等(2014)发现,微根管法与土钻法的测量结果存在一定差异,部分原因就是取样过程对土壤的扰动。

微根管技术还具有高时空分辨率的优势。时间上,可以按需设置观测频率,从每小时到每月不等;空间上,现代高分辨率摄像头可以识别直径0.1mm以下的细根(洪文俊等,2018)。这种精细观测能力对于研究根系对短期环境变化的响应特别有价值。

此外,微根管技术支持个体追踪,即对特定根系片段进行长期跟踪,记录其生长、分枝、衰老全过程(Johnson等,2001)。这种能力对于研究根系寿命和周转至关重要,是其他方法难以实现的。

4.2 技术局限性与误差来源

尽管优势明显,微根管技术也存在一些局限性。安装干扰是首要问题。观测管的插入会不可避免地扰动土壤结构,影响初期观测数据的可靠性(Smit等,2000)。研究表明,安装后需要数周至数月时间让土壤重新稳定,此期间的数据通常被舍弃(彭伟等,2024)。

观测偏差是另一重要局限。微根管主要观测沿管壁生长的根系,这些根系可能无法完全代表整体根系分布(Rytter等,2012)。例如,垂直生长的根系可能比水平生长的更容易接触管壁,导致观测数据偏向某一类型根系。此外,管壁界面形成的特殊微环境也可能影响根系生长行为。

图像解析的挑战也不容忽视。虽然分析软件不断进步,但在复杂土壤背景下准确识别根系仍非易事,特别是区分活根与死根、根系与土壤动物或有机残体时(廖荣伟等,2014)。这些问题可能导致测量误差,需要人工干预和校正。

尺度限制也值得关注。微根管适合观测草本植物和小型木本植物的根系,对于大型树木的深根系统则难以全面覆盖(MacGitt等,2013)。同时,观测区域相对整个根系来说仍然有限,可能存在取样代表性问题。

4.3 与其他方法的比较与结合

为克服单一技术的局限性,研究人员常将微根管与其他根系研究方法结合使用。与土钻法结合可以验证观测数据的准确性,彭伟等(2024)发现两种方法测得的根长密度相对误差在10%以内,相关性良好。与挖掘法结合则有助于理解整体根系构型,弥补微根管观测范围有限的不足。

同位素法与微根管技术的结合颇具前景。如同位素标记可以研究根系功能活动,而微根管提供结构信息,两者结合能更全面理解根系结构与功能的关系(张小全等,2000)。类似地,土壤传感器网络可以与微根管系统集成,同步监测根系生长与环境因子的变化(洪文俊等,2018)。

值得注意的是,不同研究方法各有侧重,选择时应根据研究目标和资源条件综合考虑。微根管技术特别适合长期动态监测和研究根系与环境互作,而传统方法在一次性全面调查中仍有优势(白文明等,2005)。

5/未来展望与发展趋势

5.1 技术创新方向

微根管技术的未来发展将集中在智能化和自动化方面。人工智能技术的引入将极大提高图像分析效率,特别是深度学习算法在根系识别和分类中的应用(Zanotelli等,2014)。未来的系统可能实现实时自动分析,大大减少人工干预,提高数据一致性。

传感器集成是另一重要方向。将微根管系统与高光谱、热成像等新型传感器结合,可以获取更多维度的根系信息,如生理活性、化学成分等(Xue等,2013)。这种多参数同步监测能力将深化对根系功能的理解。

硬件改进也不容忽视。更小直径的观测管将减少安装干扰,柔性材料可能更好地适应土壤运动,无线传输技术则简化了数据采集流程(MacGitt等,2013)。这些改进将使微根管技术应用于更广泛的研究场景。

5.2 在园林研究中的潜在应用

微根管技术在园林科学研究中有广阔的应用前景。在植物选择方面,可以通过比较不同物种或品种的根系特性,筛选出更适合特定生境(如干旱、贫瘠、压实土壤)的园林植物(Whalley等,2009)。在景观维护方面,该技术可用于评估不同养护措施(如灌溉、施肥、通气)对根系健康的影响,优化管理方案。

城市特殊生境绿化是另一个潜在应用领域。微根管技术可以帮助研究屋顶花园、垂直绿化等受限空间中植物的根系适应策略,指导栽培基质和结构设计(李宏钧等,2016)。同样,该技术也适用于评估行道树在铺装环境下的根系发育,为城市树木管理提供依据。

气候变化适应研究也将受益于微根管技术。通过监测极端天气事件(如干旱、水涝)下根系响应,可以预测园林植物对未来气候的适应性,指导气候智慧型园林建设(Whitmore等,2009)。这类长期监测数据对于园林植物适应性评估尤为宝贵。

5.3 多学科交叉研究机遇

微根管技术为园林科学与其他学科的交叉研究提供了契机。与土壤科学结合,可以深入探究根-土互作机制,指导园林土壤改良;与微生物学结合,能够原位观察根系与微生物的共生关系,开发基于微生物的植物健康管理策略(张小全等,2000)。

与生态学的交叉将关注园林植物根系在生态系统功能中的作用,如碳储存、养分循环等(Zanotelli等,2014)。与工程学结合则可发展新型观测设备和数据分析算法,推动技术本身的进步。这些多学科研究将极大丰富园林科学的理论基础和应用价值。

值得注意的是,随着技术进步和数据积累,根系建模将成为可能。整合微根管观测数据与植物生长模型,可以预测不同环境下园林植物的根系发育和整体生长表现,为数字化园林设计和管理提供工具(Xue等,2013)。

6/结论

微根管技术经过近一个世纪的发展,已成为研究园林植物根系动态的强大工具。该技术的非破坏性、原位观测特点,使其能够揭示传统方法难以获取的根系生长过程和与环境互作细节。在园林植物研究中,微根管技术已应用于根系时空分布、生长动态、土壤互作等多个方面,为植物选择、配置和养护提供了科学依据。

尽管存在安装干扰、观测偏差等局限性,但通过与其它方法的结合和技术本身的不断创新,这些问题正逐步得到解决。未来,随着智能化、多传感器集成等技术的发展,微根管技术将在园林科学研究中发挥更大作用,特别是在城市特殊生境绿化、气候变化适应等新兴领域。

园林工作者应充分认识根系研究的重要性,积极采用微根管等现代技术,加深对园林植物地下部发育的理解。同时,技术开发者也需要关注园林应用的特殊需求,如木本植物长期观测、城市环境适应等,推动专用设备和方法的创新。只有通过科研与实践的紧密结合,才能充分发挥微根管技术在园林科学和景观管理中的潜力,为创建更健康、可持续的城市绿地生态系统做出贡献。

(基金项目:重庆市城市管理科研项目(2023第09号))

参考文献:

[1]白文明, 程维信, 李凌浩. 微根管技术及其在植物根系研究中的应用[J]. 生态学报, 2005, 25(11): 3076-3081.

[2]陈文岭, 郭孟勇, 刘延锋, 等. 微根管法监测下滴灌棉花根系生长动态[J]. 农业工程学报, 2017, 33(2): 87-93.

[3]邓飞, 陈光水, 黄超超, 等. 基于微根管法的亚热带常绿阔叶种植根径分布:空间变异与取样数量估计[J]. 亚热带资源与环境学报, 2015, 10(4): 24-30.

[4]洪文俊, 郑美扬, 涂津鹏, 等. 新建高速公路边坡植物根系生长特征研究[J]. 公路, 2018, 3: 227-230.

[5]李宏钧, 孔亚平, 张岩. 植物纤维毯对道路边坡微生境的影响[J]. 公路交通科技, 2016, 33(6): 146-151.

[6]李燕丽, 王昌民, 卢碧林, 等. 基于微根管技术的盐湖地下小麦根系生长原位监测方法[J]. 土壤学报, 2021, 58(3): 599-609.

[7]廖荣伟, 刘晶鑫, 安顺清, 等. 基于微根管技术的玉米根系生长监测[J]. 农业工程学报, 2010, 26(10): 156-161.

[8]廖荣伟, 刘晶鑫, 白月明, 等. 玉米生长周期的根系分布研究[J]. 中国生态农业学报, 2014, 22(3): 284-291.

[9]刘晶鑫, 杨晓霞, 廖荣伟, 等. 玉米根系在土壤剖面中的分布研究[J]. 中国生态农业学报, 2009, 17(3): 517-521.

[10]彭伟, 高美玲, 冉恩华, 等. 基于微根管技术的不同耕作方式下玉米根系生长动态监测[J]. 中国农学通报, 2024, 40(10): 1-11.

[11]吴长高, 罗锡文. 计算机视觉技术在根系形态和构型分析中的应用[J]. 农业机械学报, 2000, 31(3): 63-66.

[12]张小全, 吴可红, DIETER M. 树木细根生产与周转研究方法评述[J]. 生态学报, 2000, 20(5): 875-883.

[13]张喜英. 提高农田水分利用效率的调控机制[J]. 中国生态农业学报, 2013, 21(1): 80-87.

[14]Bates G H. A device for the observation of root growth in the soil [J]. Nature, 1937, 139: 966-967.

[15]Böhm W. Mini-rhizotrons for root observations under field conditions [J]. Zeitschrift fur Acker-und Pflanzenbau, 1974, 140: 282-287.

[16]Johnson M G, Tingey D T, Phillips D L, et al. Advancing fine root research with minirhizotrons[J]. Environmental and Experimental Botany, 2001, 45: 263-289.

[17]MacGitt J L, Rewald B, Pierret A. How to study deep roots-and why it matters [J]. Frontiers in Plant Science, 2013, 4: 299.

[18]Merrill S D, Upchurch D R. Converting root numbers observed at minirhizotrons to equivalent root length density [J]. Soil Science Society of America Journal, 1994, 58(4): 1061-1067.

[19]Rytter R M, Rytter L. Quantitative estimates of root densities at minirhizotrons differ from those in bulk soil[J]. Plant and Soil, 2012, 350: 205-220.

[20]Smit A L, George E, Groenwold J. Root observations and measurements at (transparent) interfaces with soil [M]//Root Methods. Berlin, Heidelberg: Springer, 2000: 235-271.

[21]Vamerali T, Bandiera M, Mosco G. Minirhizotrons in modern root studies [M]//Measuring Roots. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012: 341-361.

[22]Whalley W R, Whitmore A P. Physical effects of soil drying on roots and crop growth [J]. Journal of Experimental Botany, 2009, 60(10): 2845-2857.

[23]Whitmore A P, Whalley W R. Physical effects of soil drying on roots and crop growth [J]. Journal of Experimental Botany, 2009, 60(10): 2845-2857.

[24]Xue P, Wang B, Niu X. A simplified method for assessing forest health, with application to Chinese fir plantations in Dagang Mountain, Jiangxi, China [J]. Journal of Food Agriculture & Environment, 2013, 11(2): 1232-1238.

[25]Zanotelli D, Montagnani L, Manca G, et al. Net ecosystem carbon balance of an apple orchard [J]. European Journal of Agronomy, 2014, 63: 97-104.

版权归原作者所有。如认为内容侵权,请联系我们删除。

- 主办:重庆市风景园林学会承办:重庆立意园林咨询有限公司

- 学会电话:(023)68801472 63673736 63673738 63892447QQ:944865067

- 地址:重庆菜袁路205号世纪花城A栋3楼

- 渝ICP备11002947号-1 渝公网安备 50010302002828号